Paris. 21 – 22 – 23 avril 2023. En arrivant au Festival du livre de Paris 2023, je constate, avec un pincement au cœur, l’absence d’un pavillon marocain. L’édition marocaine disparue des vitrines internationales. Il y a six ans à peine, en 2017, le Maroc était le premier pays arabe et africain invité d’honneur du Salon du livre de Paris sous la thématique Le Maroc à livre ouvert. Les organisateurs voulaient étonner le public en montrant la richesse de la littérature marocaine d’expression française. Le livre s’est refermé aussi vite qu’il s’est ouvert.

En 2023, quatre auteurs marocains seulement. Tahar Benjelloun présente Les Amants de Casablanca aux éditions Gallimard. L’infidélité s’érige en délivrance, la tromperie en émancipation, la duplicité en libération. L’auteur explique : « J’ai voulu rendre hommage à la femme marocaine, moderne, nouvelle, avec sa volonté de vivre sa vie comme elle l’entend, y compris dans la trahison » (France-info, 16 avril 2023). Le titre accrocheur suggère le film mythique Casablanca de Michael Curtiz. L’intrigue s’inspire du long métrage Scènes de la vie conjugale d’Ingmar Bergman sans refléter sa tonalité dramatique. «L’histoire se déroule en tragédie. Elle se répète en parodie » (Karl Marx).

Fouad Laroui propose 30 jours pour trouver un mari aux éditions Mialet-Barrault. Des amis attablés dans un café racontent, l’un après l’autre, une histoire. Le premier récit donne son titre à l’ouvrage. La protagoniste, Khaoula, une bibliothécaire marocaine, profite d’une formation à Paris pour ferrer un yankee et s’assurer un mariage profitable. Elle devient citoyenne américaine en moins de trente jours. La seconde historiette met en scène une entrepreneuse, Najlaa, qui calcule algorithmiquement les probabilités du meilleur parti marital. Se succèdent ainsi une voleuse de fleurs embourbée dans ses mensonges, une automobiliste gratifiée d’un amour inattendu après une erreur de conduite, des personnages pittoresques, burlesques, fantaisistes, dérisoires.

La vraisemblance psychologique. Qu’importe la réflexion philosophique

Comme si la pandémie du covid faisait naître le besoin d’arlequinades futiles, de bouffonneries volatiles, de littératures inutiles. La polyphonie narrative est un vieux procédé romanesque. Me viennent à l’esprit, pour ne citer que des chefs-d’œuvre, Jacques le fataliste de Denis Diderot, 1778, Les Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, 1782, Pauline d’Alexandre Dumas, 1838, Les Frères Karamazov de Fiodor Dostoïevski, 1880, Le Bruit et la fureur de William Faulkner, 1929, Les Vagues de Virginia Woolf, 1931.

Je découvre deux émergences littéraires de la seconde génération de migrants. Nesrine Slaoui, 28 ans, marocaine de naissance, journaliste diplômée de Sciences Po, sort son deuxième roman, Seule, aux éditions Fayard après avoir publié, chez le même éditeur, Illégitimes, écrit chez ses parents pendant le confinement. Exergue : « Tout être humain a son lieu naturel, ni l’orgueil ni la valeur n’en fixe l’altitude, l’enfance décide » (Jean-Paul Sartre, Les Mots, éditions Gallimard, 1964). Le livre témoigne de l’indéfectibilité des relations filiales. La complicité mère-fille n’est pas exceptionnelle. C’est la règle générale dans la société marocaine. Solidarité féminine ancestrale dans une culture traditionnellement phallocratique.

L’immigration fait l’objet, depuis les années soixante, d’une abondante production livresque, historique, sociologique, littéraire. Le roman Les Boucs de Driss Chraïbi, éditions Denoël, 1955, demeure une référence. Les deuxième et troisième générations se débattent toujours dans la malédiction coloniale. Refus radical de la destinée malheureuse des parents. Une petite minorité s’accroche courageusement, désespérément, à l’ascenseur social, études supérieures, options artistiques, sportives. La majorité s’installe dans l’économie parallèle. « Je n’aurai jamais, en tant que maghrébine, la légitimité d’une européenne. Tant mieux. Je ferai simplement ce j’ai à faire, comme j’estime devoir le faire. Je tâcherai d’être, en toute légitimité, à jamais illégitime » (Nesrine Slaoui).

Premier roman de Soufiane Khaoula

Au nom de la légitimité, des populations entières sont ostracisées, discriminées, marginalisées, déportées, expulsées, jetées à la mer. La légitimité, du latin lex, loi, adhésion aveugle à la morale bourgeoise, qu’elle soit traditionnelle, patriarcale, spirituelle, charismatique, légale, justifie les pires tyrannies. La banlieusardisation, la ghettoïsation, la réclusion dans les cités d’exclusion, stratagèmes de disqualification, de marginalisation, d’illégitimation. La désobéissance, l’insoumission, la révolte, la rébellion, la désobéissance, la littérature, ultimes recours contre le complexe d’indigène, de l’extérieur, de l’intérieur, traîné par l’immigration.

Les réalités migratoires, la connivence familiale, l’esprit de corps tribal, la réappropriation du pays d’origine se retrouvent dans le premier roman de Soufiane Khaoula, La Vallée des Lazhars, éditions Agullo. L’auteur de trente ans, né dans l’Aisne, est professeur de français en région parisienne. Depuis l’enfance, il passe ses vacances avec ses parents dans une vallée reculée de l’Oriental, où deux clans, les Ayami et les Hokbani, s’affrontent depuis des temps immémoriaux. « L’hospitalité est notre unique titre de noblesse. Elle nous permet de nous haïr sans jamais en venir au meurtre. C’est ça être lazhari ». Les jeunes immigrés, occidentalisés, s’acclimatent laborieusement aux racines culturelles. L’initiation passe par l’apprentissage du dialecte marocain, darija, des codes comportementaux, des secrets jalousement gardés. L’écriture retisse les liens perdus. Soufiane Khaoula me confie : « J’ai toujours trouvé cet endroit hautement romanesque avec ses paysans, ses montagnards, ancrés dans une ancestralité rare. Je me sens un devoir de lui redonner vie. La culture marocaine me constitue dans mon existence française. Quand mes parents reviennent dans leur tribu, ils sont pleinement eux-mêmes. Ils reprennent leur part de marocanité. Ils recouvrent un supplément d’âme ».

La dénomination d’une manifestation n’est jamais innocente. Pièges de la synonymie. Le salon se transforme en festival. Le salon littéraire, porteur d’une histoire séculaire des idées, s’enterre définitivement. Le café littéraire le remplace par défaut. Le festival renvoie au festivisme mercantile. Se mobilise le réseau chinois Tik Tok pour attirer une jeune clientèle addicte des ordinateurs et des consoles, férue de bandes dessinées et de jeux vidéo, de mondes virtuels et d’escapades irréelles. Les critiques littéraires s’évincent sur la toile au profit des blogueurs, des influenceurs, de booktokeurs, de booktubeurs, bookstagrameurs. Le format short, réduisant à quelques images la promotion capsulaire, l’emporte sur l’analyse de fond. Le consommateur de livres, comme tout consommateur, « est solitaire, cellulaire, grégaire. La consommation orchestrée comme un discours à soi-même, avec ses satisfactions et ses déceptions, s’épuise dans l’échange minimal » (Jean Baudrillard, La Société de consommation, éditions Gallimard, 1970). Le festival du livre ressemble à son époque, une époque de fractures, de reniements, de déchirements, d’effondrements. Nulle effervescence. Nul frémissement jubilatoire. La foule se laisse docilement guider par une multitude d’hôtesses vêtues de rouge, attractives et dissuasives à la fois.

Sous prétexte d’échapper au gigantisme, le salon du livre créé en 1981 dans le parc d’exposition de la Porte de Versailles laisse la place, en 2022, au Grand Palais Ephémère sur le Champ de Mars, une salle d’exposition temporaire conçue par l’architecte Jean-Michel Wilmotte pur le compte de l’agence GL events spécialisée dans l’événementiel. La raison financière prime le reste. Le véritable promoteur n’a pas de nom, pas de visage, pourtant il gouverne. Les organisateurs se félicitent de 100 000 visiteurs et de 90 000 ouvrages vendus comme seul critère de réussite. Des livres dédicacés s’abandonnent sur place à cause d’interminables files d’attente devant les caisses. La rançon du chaos.

C’est la quatrième fois que l’Italie est l’invitée de Paris en trente ans. Mon italophilie s’en réjouit. 51 auteurs transalpins sont présents. Contrairement à la France où le centralisme parisien étouffe les singularités régionales, l’Italie se distingue par son diversalisme. Les créations locales accèdent directement à une diffusion nationale, internationale, sans intermédiation romaine.

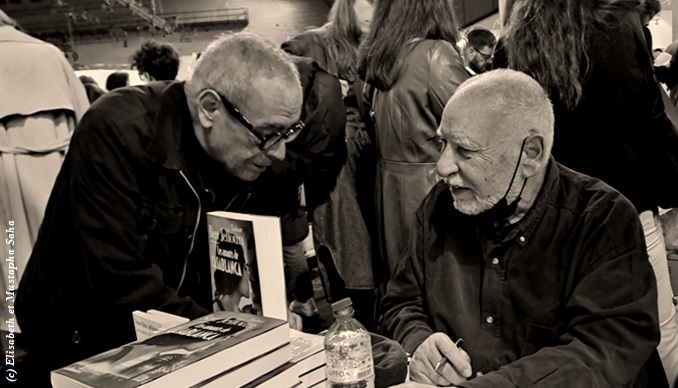

Échange complice avec Erri De Luca. Ses récits intitulés Grandeur Nature, traduits aux éditons Gallimard, traitent de la filiation. La création, compensation à la carence filiale. L’ouvrage s’ouvre sur une justification, une innocente culpabilité. « On pose parfois une question insoluble : quelle est la raison qui pousse à écrire ? Les possibilités de réponse forment un genre littéraire qui va de l’irrésistible impulsion créative à la justification moins exigeante. Je crois que le verbe convenant le mieux à la narration n’est pas écrire un livre mais le commettre, comme un délit ». Perpétuer l’espèce par sa progéniture ou par son écriture ? Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir considèrent leurs livres comme des enfants. «J’ai décidé depuis longtemps de consacrer ma vie aux travaux intellectuels. Avoir des enfants, qui à leur tour auraient des enfants, c’est rabâcher à l’infini la même ritournelle. Le savant, l’artiste, l’écrivain, le penseur créent un autre monde, lumineux et joyeux où tout a sa raison d’être » (Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée, éditions Gallimard, 1958).

L’ombre vacillante d’un patriarche traverse l’agora, silhouette famélique, regard mélancolique, sourire archangélique. Comme un signe de la fin des temps. « Les patriarches défunts ne sont plus des pères. La divinité tutélaire renonce à l’omnipotence pour laisser sa liberté à la créature humaine, entre obéissance et transgression. Le désert convient bien à cette liberté concédée. La liberté dans ce vide immense effraie au point de faire désirer le retour à l’état servile… Je ne suis pas le produit fabriqué par mon père. Je prends de lui les livres, mais je ne peux lui imputer mes torts. Je n’hérite pas non plus de ses travers. Je dois mon empreinte au siècle que nous avons en commun. Et lui, il a la plus mauvaise part » (Erri De Luca).

Nous sommes, Erri De Luca et moi, des soixante-huitards. Aux lendemains de Mai 68, des camarades me mettent au vert à Rome. L’intelligentsia m’accueille comme une mascotte. Je partage la table d’Alberto Moravia, de Pier Paolo Pasolini, de Cesare Zavattini, de Marco Bellocchio, de Marco Ferreri… J’organise, avec l’Association des cinéastes italiens de gauche (ANAC), le boycott de la Mostra de Venise. Nous dénonçons la censure cinématographique, la mise sous séquestre de Théorème de Pier Paolo Pasolini, le blocage du visa de sortie de Partner de Bernardo Bertolucci, l’interdiction aux moins de dix-huit ans de Galilée de Liliana Cavani. Carlo Levi peint plusieurs portraits de moi, toujours de trois-quarts, toujours avec une oreille rouge. Je lui demande la raison. Il me répond : « Quand on te parle, tu entends tout en rouge ».

Carlo Levi meurt à soixante-douze pendant mon séjour à Rome, en janvier 1975, bêtement, d’une pneumonie. Pier Paolo Pasoloni est assassiné à cinquante-trois ans, en novembre de la même année. Rome, leur ville d’élection, sombre dans les ténèbres. Fascination des chemins de la perdition. Le poète, en quête du nid rêvé de ses poèmes, emprunte toute sa vie des pistes qui ne mènent nulle part. Les ruines romaines perdent leur mémoire. Elles ne sont que des repères évanescents des errances somnambules. Ruines désagrégatives, dislocatives, croupissantes.

Je relis le livre posthume de Carlo Levi, Rome fugitive, réédité par les éditions Nous, patchwork de textes écrits entre 1951 et 1963. Rome se consume déjà dans la superficialité technologique et le tourbillonnement médiatique. Quand je m’installe à Rome, aux lendemains de Mai 68, la ville respire encore la dolce vita. Elle sombre rapidement dans les années de plomb. L’acteur et réalisateur Pierre Clémenti, mon proche ami, est arrêté en juin 1971 sous prétexte de quelques grammes de cannabis. Il endure dix-sept mois de prison avant d’être libéré pour insuffisance de preuves. Carlo Levi, sénateur pendant une dizaine d’année, protège comme il peut les soixante-huitards pourchassés comme des mercenaires. Les mafieux dorment tranquilles. Piazza Navona, foyer de résistance. Piazza Navona, hors saison touristique, rendez-vous quotidien des écrivains et des artistes. L’écriture, la peinture puisent leur inspiration dans les siestes prolongées, les rêvasseries aux terrasses. S’élaborent des féeries felliniennes, des fantasmagories pasoliniennes, des hallucinations viscontiennes. Nonchalances productives. Indolences créatives.

Dans le livre d’Erri De Luca, Grandeur nature, un petit chapitre de six pages est consacré à Mai 68. Il parle principalement du pavé, notre symbole, notre totem, notre talisman. Sous le pavé, la plage. Le pavé, projectile mythique contre la police. Le pavé des barricades étudiantes, enterré sous bitume. Le pavé de la révolution de Juillet 1930. Le pavé de la révolution de 1948. Le pavé de la Commune. Le pavement parisien remonte à l’antiquité. A la suite de la grande crue de 1910 et le pourrissement des pavés de bois, les artères sont systématiquement recouvertes du grès extrait des carrières de Fontainebleau, d’Epernon, de Martigny-le-Comte. Une vieille annonce me tombe sous les yeux : Le pavé, journal du Mouvement du 22 Mars, Mai 1968, Paris, In Folio, broché, 4 pages. Illustrations Roland Topor et Erro’, pseudonyme de Guomundur Guomundsson, artiste peintre islandais. Entretien de Jean-Jacques Lebel avec Julian Beck, Judith Malina et le Living Theatre. Vendu le 23 avril 2008 par Artcurial 545 dollars. Tout se désacralise. Tout se banalise. Tout se commercialise.

En 2018, la commémoration du cinquantenaire de Mai 68 donne lieu à plusieurs expositions officielles, aussi insignifiantes les unes que les autres. A la Bibliothèque Nationale, Icônes de Mai 68, les images ont une histoire, des photographies en noir et en blanc, archiconnues, rebattues à chaque anniversaire. Au Centre Beaubourg, Mai 68, Assemblée générale déroule une fresque de soixante mètres, composée d’affiches de l’époque. Aux Beaux-Arts de Paris, Images en lutte compile des magazines, des peintures, des tracts. Aux Archives Nationales, se montre l’autre côté des barricades avec quatre-cents documents émanant du gouvernement, de la préfecture, de l’administration. Des expositions comparables à l’Université de Nanterre, au Palais de Tokyo, à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, à la Cinémathèque française. Les vieux papiers juteusement se recyclent. La révolution soixante-huitarde se pétrifie dans ses muséalisations dérisoires.

Erri De Luca éprouve le même désabusement : « En octobre 2017, le musée national d’art moderne de Valle Giulia inaugure la rétrospective sur L’Art en 1968, É solo un inizio. Le slogan, à l’origine du nom de l’organisation révolutionnaire italienne Lotta Continua, provient du mot d’ordre des révoltes françaises, Ce n’est qu’un début, continuons le combat. Je visite l’exposition. Elle est pauvre et muette. L’art qui se rapporte à 1968 est une modeste collection de papillons plantés dans le mur. C’est une décoration sans tension ni mouvement. On me demande parfois ce qu’il en a été de ce temps-là. Je réponds : le vide, celui du trou des parasols retirés à la fin de l’été, profond, même beau à voir, avant que le sable le recouvre sans laisser de trace » (Erri De Luca, Grandeur nature).

Quelques vieilles connaissances, toujours productives, réchauffent le cœur. Le compositeur Vladimir Cosma, 83 ans. Radio France Internationale me demande au pied levé une interview sur Saint-Germain-des Prés. L’écrivain Didier Decoin, 78 ans, fréquenté aux éditions du Seuil quand je travaillais pour la collection L’Histoire immédiate de Jean Lacouture. Accolade affectueuse avec l’historienne Michelle Perrot, bientôt 95 ans. Je consacre un texte à son parcours. En Mai 68, nous avons battu le pavé ensemble. Son livre d’entretiens, Le temps des féminismes, éditions Grasset, connaît un appréciable succès.

Les livres où je trouve satisfaisante nourriture intellectuelle se font rares aujourd‘hui. Je me rabats sur des poètes et des philosophes disparus. Je repars avec quelques belles révélations sous le bras. Walter Benjamin au micro, Un philosophe sur les ondes (1927-1933), éditions de la Maison des sciences de l’homme. Walter Benjamin, Lettres sur la littérature, éditions Zoé. Hannah Arendt et Günther Anders, Correspondance 1939-1975, suivie d’écrits Croisés, éditions Fario. Günther Anders, L’homme sans monde, écrits sur l’art et la littérature, éditions Fario. Günther Anders, sténogrammes philosophiques, éditions Fario. Stefan Zweig, « J’aimerais penser que je vous manque un peu », Lettres à Lotte, 1934-1940. Stefan Zweig, Le Mystère de la création artistique, éditions Pagine d’Arte. Jorge Luis Borges, Luisa Mercedes Levinson, La Sœur d’Eloisa, éditions Verdier. Une belle surprise, Traité du microcosme, Ma’amar ‘Olam Qatan, de Moïse ibn Tibbon, traduit d’après les manuscrits originaux par Arlette Lipszyc-Attali et Christophe Attali, éditions Verdier. Moïse ibn Tibbon (vers 1195-vers 1275), adepte d’Ibn Rochd (Averroès), représente une famille de savants judéo-arabes d’origine andalouse établie en Provence à partir de 1150. Son père Samuel traduit en hébreu Le Guide des égarés de Maïmonide, écrit en arabe. Le Traité du microcosme, traduit pour la première fois en français, expose une conception de l’être humain comme microcosme ou petit monde, l’univers étant le macrocosme ou grand monde. Se retrouve une étonnante interdisciplinarité. Se croisent les sciences médicales, les savoirs cosmologiques, les connaissances philosophiques de l’époque.

Quelques vieilles connaissances, toujours productives, réchauffent le cœur. Le compositeur Vladimir Cosma, 83 ans. Radio France Internationale me demande au pied levé une interview sur Saint-Germain-des Prés. L’écrivain Didier Decoin, 78 ans, fréquenté aux éditions du Seuil quand je travaillais pour la collection L’Histoire immédiate de Jean Lacouture. Accolade affectueuse avec l’historienne Michelle Perrot, bientôt 95 ans. Je consacre un texte à son parcours. En Mai 68, nous avons battu le pavé ensemble. Son livre d’entretiens, Le temps des féminismes, éditions Grasset, connaît un appréciable succès. Je reconnais des inconnus familiers, coureurs d’événements livresques, des bibliomanes méticuleux, des chercheurs scrupuleux, des amateurs frileux. « Je suis devenu moi-même une machine à dévorer les livres et à les régurgiter sous une autre forme dans la fosse à fumier de l’histoire » (Karl Marx, lettre à sa fille Laura du 11 avril 1868). Une tendance nouvelle se fait jour depuis la crise covidaire, des couples âgées de lettrés se tiennent par la main de peur de se perdre.