Chaque année, plus de 700 médecins marocains quittent leur pays pour l’étranger, dont une part significative vers le Canada. Attirés par des salaires jusqu’à cinq fois supérieurs et des conditions de travail idéalisées, ces professionnels se retrouvent souvent confrontés à une réalité bien différente de leurs espoirs. Enquête sur un exode aux conséquences multiples.

Le Maroc forme chaque année entre 2 100 et 2 200 médecins. Toutefois, environ 700 d’entre eux quittent le pays pour exercer à l’étranger, principalement en Allemagne, en France, en Belgique et au Canada. Cette tendance migratoire a conduit à une situation alarmante : près de 14 000 médecins marocains exercent actuellement hors des frontières nationales, soit environ la moitié des effectifs médicaux du pays.

Le marathon canadien des diplômés internationaux

Pour pouvoir exercer au Canada, les diplômés internationaux, y compris marocains, doivent franchir plusieurs étapes rigoureuses. Ils doivent notamment réussir l’Examen d’évaluation du Conseil médical du Canada (EECMC), suivi des parties I et II de l’Examen d’aptitude du même Conseil. Ces épreuves, particulièrement exigeantes, nécessitent une préparation longue et coûteuse.

Mais même après avoir franchi ces obstacles, l’obtention d’un poste en résidence – étape incontournable pour pouvoir pratiquer la médecine – reste très compétitive. Le nombre de places est limité, et une large part est réservée en priorité aux diplômés des facultés canadiennes.

Ainsi, d’après Statistique Canada, en 2021, seuls 58 % des professionnels de la santé formés à l’étranger (PSFE) exerçaient un emploi dans le domaine de la santé au Canada. Parmi ceux ayant une formation médicale, 67 % travaillaient effectivement dans le secteur, mais souvent à des postes qui ne correspondent pas à leur niveau de qualification – comme assistant médical ou technicien de laboratoire. Une réalité qui engendre une profonde frustration et alimente le sentiment d’exclusion chez ces professionnels surqualifiés.

Reconversion forcée pour des professionnels qualifiés

Les infirmiers et infirmières marocains ne sont pas épargnés par ces difficultés. Malgré un besoin criant de personnel infirmier au Canada, la reconnaissance de leurs diplômes reste complexe. Ils doivent souvent suivre des cours complémentaires, passer des examens linguistiques exigeants, puis obtenir leur permis d’exercice auprès des ordres provinciaux.

Ce processus peut durer plusieurs années et implique des coûts financiers importants, pouvant atteindre 15 000 à 20 000 dollars canadiens (environ 10 200 à 13 600 euros) entre les frais d’examens, les cours de mise à niveau et les démarches administratives.

En octobre 2024, face aux critiques croissantes du gouvernement marocain, le Québec a annoncé la suspension temporaire du recrutement d’infirmiers en provenance du Maroc. Cette décision, motivée par des préoccupations éthiques liées à la « fuite des talents », met en lumière les tensions croissantes entre besoins locaux et responsabilités internationales.

L’équation économique d’un investissement perdu

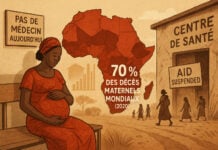

L’émigration massive des professionnels de santé aggrave la pénurie déjà critique de personnel médical au Maroc. En 2022, le ministère de la Santé dénombrait seulement 28 892 médecins pour tout le pays, un chiffre largement en deçà des besoins. Cette fuite des compétences compromet sérieusement les efforts visant à améliorer le système de santé marocain et à garantir un accès équitable aux soins pour l’ensemble de la population.

Sur le plan économique, le coût est considérable. Former un médecin au Maroc représente un investissement public estimé à environ 300 000 dirhams (environ 30 000 euros) sur 7 ans, sans compter les coûts indirects. Chaque professionnel qui quitte le pays représente donc non seulement une perte de compétences, mais aussi un investissement public non rentabilisé. À l’échelle des 700 médecins qui émigrent chaque année, le manque à gagner pour l’État marocain peut être estimé à plus de 210 millions de dirhams annuellement.

Solutions concrètes pour un défi transnational

L’attrait du Canada pour les professionnels de santé marocains est indéniable. Avec des salaires pour les médecins canadiens allant de 250 000 dollars canadiens (170 000 euros) pour un généraliste à plus de 450 000 dollars canadiens (306 000 euros) pour certains spécialistes, contre environ 120 000 à 500 000 dirhams au Maroc (11 000 à 46 000 euros selon le secteur et l’expérience), la motivation économique est considérable. À noter qu’actuellement, 1 dollar canadien équivaut à environ 0,68 euro, ce qui accentue encore l’écart financier perçu par les candidats à l’émigration. Cependant, plusieurs initiatives pourraient contribuer à résoudre cette situation complexe :

- Accords de formation réciproque : Des programmes comme celui mis en place entre la France et le Sénégal, où les médecins peuvent se former dans le pays d’accueil avant de retourner exercer dans leur pays d’origine pendant une période déterminée, pourraient servir de modèle.

- Reconnaissance partielle des qualifications : L’Australie a développé un système qui permet aux médecins étrangers d’exercer sous supervision dans des zones rurales mal desservies pendant qu’ils complètent leur certification locale. Un modèle similaire au Canada pourrait bénéficier aux deux pays.

- Programmes de compensation financière : Des mécanismes de remboursement des frais de formation par le pays d’accueil au pays d’origine pourraient être instaurés, à l’image de ce que certains pays scandinaves pratiquent entre eux.

- Amélioration des conditions locales : Le Maroc a lancé des réformes pour revaloriser le statut et les rémunérations des médecins du secteur public, avec une augmentation salariale de 20% prévue d’ici 2026, mais ces efforts restent insuffisants face à l’attrait international.

Vers un nouvel équilibre dans la migration des compétences médicales

L’avenir de cette problématique dépendra largement des évolutions politiques des deux côtés. Au Canada, la pression croissante pour faciliter l’intégration des professionnels formés à l’étranger pourrait conduire à des réformes du système d’accréditation. Des projets pilotes comme celui lancé en Ontario, qui permet à certains médecins internationaux d’exercer sous supervision pendant leur processus d’accréditation, montrent une possible évolution.

Du côté marocain, la poursuite des réformes du système de santé et l’amélioration des conditions de travail seront essentielles pour retenir les talents, tout comme le développement de programmes d’incitation au retour pour ceux déjà installés à l’étranger.

La migration des professionnels de santé entre le Maroc et le Canada illustre parfaitement les défis de la mondialisation des compétences médicales au XXIe siècle.