Initiée au début des années 1990, la longue marche de Mayotte vers une éventuelle départementalisation a provoqué une évolution brutale de la société et influencé la politique migratoire de Paris. Après l’instauration, en 1995, d’un visa entre Mayotte et les autres îles de l’archipel des Comores, c’est aujourd’hui la chasse aux « clandestins » qui est devenue une priorité. La politique assimilationniste, en ignorant le droit coutumier, provoque une dislocation de la société.

Hachim n’en revient toujours pas. Lui qui vivait à Mayotte (Maore) en toute légalité depuis quatorze ans est devenu, du jour au lendemain, « clandestin ». Alors qu’il se pliait comme chaque année aux innombrables étapes administratives afin d’obtenir le titre de séjour d’un an que la préfecture lui octroyait depuis son arrivée en 1993, il a appris qu’il ne remplissait plus les conditions pour rester à Mayotte, où il a fondé sa famille. « Ils m’ont dit que je devais prouver que j’étais entré légalement à Mayotte. Ils m’ont dit que mon passeport ne comportait pas de visa d’entrée. Mais à l’époque, il n’y avait pas de visa ! témoigne-t-il. Pourquoi ne me l’a-t-on jamais demandé, ce visa, depuis quatorze ans ? Pourquoi aujourd’hui ? » s’interroge-t-il.

2005, Sarkozy fixe de nouveaux objectifs de reconduite

Employé dans une entreprise de conditionnement, Hachim risquait, en tombant dans l’illégalité, de perdre son emploi. Il a fait appel à un avocat afin d’établir un recours auprès du tribunal administratif, qui lui a donné raison. Un cas parmi tant d’autres qui ont fait sortir de ses gonds le président de ce tribunal en janvier 2007, qui s’est étonné au cours d’une audience publique des multiples entorses à la loi pratiquées par une préfecture obnubilée par les chiffres définis à Paris.

La course aux sans-papiers a réellement débuté à Mayotte en octobre 2005 lorsque, dans une lettre adressée au préfet de l’île, le ministre de l’intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy, avait fixé l’objectif de 12 000 reconduites à la frontière pour l’année 2006. Ce chiffre paraissait alors invraisemblable : en 2005, « seules » 6 000 reconduites avaient été comptabilisées, alors que le « record » avait été réalisé en 2004 avec 8 000 reconduites.

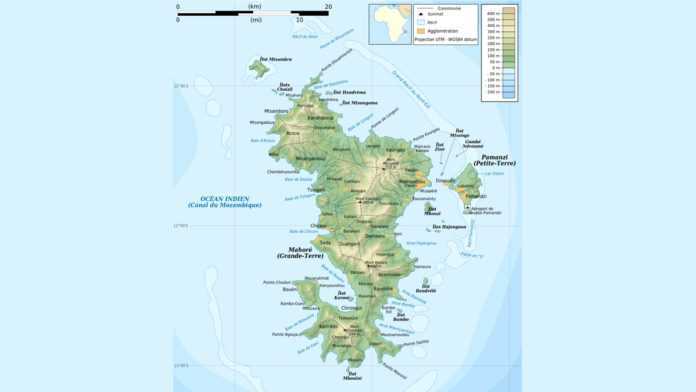

Cependant, au mépris des droits des personnes, l’objectif a été largement dépassé : en janvier 2007, la préfecture s’est vantée d’avoir réalisé 13 253 reconduites en 2006 (pour un total national de 24 000 reconduites), essentiellement à destination de l’Union des Comores d’où provient la grande majorité des migrations. Et pour cause : jusqu’en 1975, Mayotte et les trois îles des Comores indépendantes, Anjouan (Ndzuani), la Grande Comore (Ngazidja) et Mohéli (Mwali) formaient un seul ensemble.

La vache à trois pattes

Alors que depuis des siècles, les échanges se faisaient naturellement entre les îles, au gré des besoins économiques et des réalités démographiques [[Anjouan est l’île la plus pauvre mais aussi la plus peuplée. Ses ressortissants sont ainsi nombreux à tenter leur chance dans les autres îles]], la donne a changé lorsqu’en 1974 les Mahorais ont voté « non à 66 % à l’indépendance, tandis que les autres îles optaient à une écrasante majorité pour le « oui ». Les années qui suivirent furent marquées par une incertitude partagée : tandis que la République fédérale islamique des Comores découvrait l’indépendance au fil des coups d’État tout en revendiquant le retour de la « quatrième patte » de la vache [[Le président Ahmed Abdallah (1978-1989) a comparé l’archipel des Comores à une vache à quatre pattes dont une (Mayotte) lui avait été amputée et l’empêchait d’avancer]], Mayotte refusait de rejoindre les îles soeurs, sans vraiment savoir ce que le gouvernement français, lui-même divisé, allait faire.

Cette incertitude fut plus forte encore à Mamoudzou – le chef lieu de Mayotte – lorsque la gauche française arriva au pouvoir en 1981 et mit fin au visa instauré après la « séparation ». Ainsi, durant une quinzaine d’années, les Comoriens purent se rendre librement, sans remplir aucune formalité administrative, à Mayotte. L’immigration était alors assez faible, basée sur des échanges commerciaux et familiaux. Symbole significatif : les dirigeants du Mouvement populaire mahorais (MPM) qui lutta pour « Mayotte française » ont eux-mêmes gardé des liens étroits avec les autres îles, comme Younoussa Bamana [[Younoussa Bamana : ancien député de Mayotte au sein de l’Assemblée territoriale sous l’autonomie interne (1967-1975), leader du mouvement pour « Mayotte française », préfet (1976) puis député (1977-1981) de Mayotte après la séparation, président du conseil général de Mayotte (1977-2004)]], décédé récemment, dont la première femme fut une Anjouanaise, ou Adrien Giraud [[Adrien Giraud : leader du Mouvement populaire mahorais (MPM), conseiller général après la séparation, président de la Chambre professionnelle durant vingt ans, sénateur depuis 2004]], l’homme qui tient depuis trente ans des propos xénophobes envers les Comoriens des autres îles, mais dont la famille est originaire de Ngazidja…

Ainsi, si les liens politiques ont été coupés, parfois violemment dans les années 1970, les relations familiales se sont poursuivies. Dans les années 1980, il était banal de se rendre à Mayotte, pour voir la famille, trouver du travail ou même faire ses courses. Cette spécificité juridique était possible tant que Mayotte faisait figure de parent pauvre de l’outre-mer français, tant sur le plan institutionnel – avec un statut hybride de collectivité territoriale d’outre-mer – qu’économique – le développement des infrastructures n’a réellement démarré que quinze ans après la séparation. A l’époque, 90 % de la population ignore la langue française, la quasi totalité est régie par le droit coutumier d’inspiration islamique, et l’économie est encore largement de type agrarien et non monétarisé… Comme dans les autres îles.

Visa Balladur : le Comorien devient la cause de tous les maux

Ce n’est qu’au début des années 1990 que Paris a commencé à financer le développement de l’île, et que l’ambition des dirigeants mahorais de voir leur territoire érigé en département d’outre-mer (Dom) a été prise en compte par l’administration. Commença alors le processus d’intégration aux institutions métropolitaines qui pourrait quasi aboutir en 2008 à l’érection de Mayotte en Dom. Cette marche vers une éventuelle départementalisation s’accompagne d’une vaste entreprise d’assimilation culturelle. Outre une évolution brutale de la société à l’intérieur de laquelle les générations ne se comprennent plus, cette nouvelle donne a influencé la politique migratoire de Paris.

En 1993, alors que des grèves secouent l’île, les leaders politiques mahorais incapables de répondre aux attentes de la population agitent le chiffon rouge de l’immigration, qui devient l’explication de tous les maux. Ils réclament la mise en place d’un visa entre Mayotte et les autres îles de l’archipel. Des manifestations sont organisées pour faire pression sur les pouvoirs publics, qui cèdent fin 1994. Le 18 janvier 1995, le gouvernement Balladur instaure un visa pour tout ressortissant comorien souhaitant se rendre dans l’île restée française. Cette mesure s’accompagne, à partir de 1997-98, d’une application très stricte des formalités d’attribution de ce « visa Balladur ».

Depuis, il est devenu très difficile de se rendre à Mayotte avec le fameux sésame. Pourtant, les flux ne se sont pas taris, au contraire. Les arrivées en provenance d’Anjouan, en plein marasme économique depuis la crise sécessionniste de 1997 [[En juillet 1997, une grande partie de la population anjouanaise réclame la séparation et le rattachement de leur île à la France. Cette crise aboutira à la proclamation de l’indépendance d’Anjouan le 3 août 1997, avant que celle-ci ne rejoigne en 2001 les autres îles indépendantes dans une nouvelle structure fédérale : l’Union des Comores]], sont toujours plus nombreuses. Le moyen le plus utilisé est le kwassa kwassa, vedette utilisée pour la pêche dans laquelle peuvent s’entasser plusieurs dizaines de personnes pour effectuer la traversée entre Anjouan et Mayotte. Si la distance est courte – soixante-dix kilomètres -, la route est dangereuse : on estime à plus de trois mille le nombre de personnes disparues dans ce bras de mer entre 1995 et 2003.

La politique migratoire a connu un nouveau tournant très strict avec l’arrivée au ministère de l’intérieur de Nicolas Sarkozy, en 2002, et l’élection, la même année, du député Mansour Kamardine (UMP). La chasse aux « clandestins » est alors devenue la priorité des forces de l’ordre. De fait, non seulement les sanspapiers de fraîche date ont été renvoyés en masse, mais les Comoriens présents sur le territoire mahorais depuis de nombreuses années sont eux aussi devenus la cible des autorités. La barre a été placée tellement haut en matière d’expulsions que toute considération humaine a disparu.

Arrêt de soins

Les cas les plus incongrus tels que celui évoqué plus haut ne manquent pas. Mais si Hachim a obtenu gain de cause, ils sont rares dans cette situation. Ainsi Maoulida est-il tombé dans la clandestinité après que la préfecture a décidé du jour au lendemain que son fils pouvait se faire soigner à Moroni. Né en 2002 à Ngazidja, il est venu au monde avec un handicap qui nécessite des soins introuvables à Moroni et permettait à Maoulida de bénéficier d’un titre de séjour renouvelé chaque année. Il pouvait ainsi élever ses trois autres enfants, tous nés et scolarisés à Mayotte.

Mais, lorsque début 2007, Maoulida engage les démarches pour faire renouveler son titre de séjour qui expire en février, il s’entend dire que, cette fois-ci, il n’en obtiendra pas. Malgré le certificat établi par un médecin du centre hospitalier de Mamoudzou stipulant que son fils requiert une prise en charge médicale de plus de six mois, la préfecture estime que le garçon qui a vécu ses cinq premières années à Mayotte peut s’en sortir « chez lui », dans l’île de ses parents. Depuis, Maoulida a perdu son travail, et n’a plus un sou pour nourrir ses quatre enfants.

L’histoire de Salima est plus révélatrice encore de la situation à laquelle sont confrontées des familles entières. Âgée de cinquante cinq ans, cette mère de cinq enfants dont trois filles, ellesmêmes mères de deux enfants chacune, tous nés à Mayotte, n’avait jamais demandé de titre de séjour. « Quand elle est arrivée à Mayotte, on n’en demandait pas. Les gens n’avaient pas besoin d’avoir des papiers, raconte l’une de ses filles. Depuis, elle n’avait jamais pensé à se mettre en règle. Nous non plus d’ailleurs, ne possédons aucun papier, même si nous avons fait quasiment toute notre scolarité ici. »

Le 5 janvier 2006, alors que des policiers organisaient une descente dans son quartier, elle a été arrêtée. Arrivée à Mayotte quatorze années auparavant, elle était reconduite à la frontière le soir même. Deux semaines après cette arrestation, les trois soeurs ne comprenaient toujours pas pourquoi on leur avait pris leur mère. « On est venu à Mayotte en 1992, racontait Fatima. Moi j’avais cinq ans. Avant on vivait à Anjouan. Mon père était venu ici travailler, puis on l’avait rejoint. On était venues en avion, on a même le tampon [de la police aux frontières] sur notre passeport. À l’époque, il n’y avait pas de visa, les gens étaient libres […] On a fait toutes nos études ici […] Depuis 1992, c’était la première fois qu’elle se faisait arrêter […] On a toujours vécu dans cette maison. »

À cinquante cinq ans, Salima s’est trouvée dans l’obligation de refaire sa vie dans un village où elle n’avait quasiment plus aucune attache. « Comment puis-je comprendre, moi qui ai vécu à Mayotte depuis quatorze ans ?, disait-elle quelques jours après son « retour » au village natal. Mon fils, lui, est français. Ses quatre soeurs et moi avons le droit d’obtenir la nationalité. Et pourtant on m’expulse comme ça parce que le préfet en a décidé ainsi ! J’ai perdu mon mari là-bas. Il y est enterré. Et mes enfants y ont tous grandi. Ce n’est pas juste. Je croyais que Mayotte était un pays de droit mais visiblement non. »

Des familles déchirées

Ses quatre filles, risquent chaque jour l’expulsion, alors que leurs enfants sont nés sur le sol mahorais et leurs compagnons possèdent la nationalité française. « On est là depuis quatorze ans et on n’a rien. Si j’avais été là, ils m’auraient aussi prise et renvoyée alors que je ne connais rien d’Anjouan », affirmait Fatima en 2006. Même discours du côté de Salima : « Qu’est-ce-que je fais ici [à Anjouan] ? Mes enfants sont làbas, mes biens aussi. Je suis étrangère ici […] c’est là-bas que j’ai fait ma vie. C’est mon repère. Ici je suis perdue. On me supporte aujourd’hui, mais vous croyez que ceux qui m’ont reçue ici tiendront longtemps ? »

Les familles ainsi déchirées sont nombreuses à Mayotte. S’il est rare de trouver un Mahorais qui ne possède pas des racines dans l’une des autres îles, il est tout aussi exceptionnel de rencontrer une personne dans l’une de ces îles qui ne compte un membre de sa famille à Mayotte. Une réalité qu’il fait bon cacher, cependant. En effet, la politique de l’administration française n’est pas impopulaire. Au contraire, elle correspond à la volonté de la majorité de la population.

Régulièrement, des Mahorais descendent dans la rue afin de réclamer le renvoi des sans-papiers. Ce fut le cas en septembre 2003 à Bandrele, au sud de Mayotte, lorsque plusieurs dizaines de femmes ont jeté des pierres sur les maisons abritant des « clandestins ». « On veut qu’ils partent tout de suite, annonçait à la cantonade l’une des meneuses de cette manifestation, selon laquelle les sans-papiers étaient à l’origine de vols et de bagarres dans le village. Ils encombrent l’école. De nombreux Mahorais ne sont pas acceptés à cause d’eux », ajoutait-elle. Cette montée de température comme les Comores en connaissent souvent n’a pourtant pas été suivie de faits, comme le notait le maire du village, peu surpris : « Je le savais. Tout simplement parce que […] ce sont celles qui manifestent qui hébergent des clandestins », expliquait-il après les quelques heures d’hystérie.

Habitué à ce genre de revendication, le maire parlait d’« hypocrisie totale ». « Tout le monde ici héberge des clandestins. Ces femmes qui manifestent, elles ont au moins un membre de leur famille qui a un étranger chez lui. Je vous donne un exemple : parmi les manifestantes, j’en connais une qui a accueilli un petit Anjouanais il y a des années. Il avait alors cinq-six ans. Elle l’a inscrit à l’école. Maintenant, il a eu son bac à Mayotte. Et désormais, elle manifeste pour chasser les Anjouanais ! […] Pourquoi elles manifestent ? Pourquoi elles ne demandent tout simplement pas aux clandestins qu’elles hébergent de partir ? Ce serait plus honnête. Les clandestins, c’est nous qui les logeons, nous qui leur prêtons nos barques pour qu’ils aillent pêcher, notre terrain pour qu’ils le cultivent… Il faut que chacun prenne ses responsabilités ».

À l’hypocrisie s’est ainsi substituée une forme de schizophrénie suicidaire. Lorsqu’en septembre 2005 des milliers de Mahorais manifestent pour demander le renvoi des sans-papiers, la porte-parole du mouvement ne cache pas ses origines anjouanaises. Mansour Kamardine, prompt à demander à ses concitoyens de « faire le ménage » chez eux et de « demander » à leurs sans-papiers de partir, ne possède-t-il pas de la famille à Anjouan, où il se rend régulièrement ?

« On va jusqu’à se renier pour un papier ! »

Et lorsque le 16 septembre 2004, le préfet de Mayotte de l’époque, Jean-Jacques Brot, affirme en direct sur Télé Mayotte à propos des sans-papiers que « ces gens n’ont rien à voir avec Mayotte », personne ne trouve à y redire. « Si le préfet sentait que les Mahorais voulaient se rapprocher des Comoriens, il n’aurait pas dit ça. Mais là il se le permet parce qu’il sait que ça fait plaisir, c’est pour conforter les Mahorais. Nous avons toujours essayé de montrer qu’on n’est pas comme eux. En ce moment on leur met tout sur le dos, or ils ne sont pas la cause de tous nos problèmes » analysait à l’époque un enseignant, Ahmed Attoumani.

Les Mahorais, dans leur volonté d’être français, non seulement tentent d’oublier leur comorianité, mais font tout pour la rejeter. « Les « insultes » telles qu’ « Anjouanais » ou « Comorien », ça arrive », témoignait-il. « Les enfants disent : « Regarde cet Anjouanais », et le gamin en face s’énerve. Il crie : « Mais moi je ne suis pas un Anjouanais ! » Il veut à tout prix prouver qu’il est d’ici. » Face à cette situation, cet instituteur se disait désemparé : « Pour un instit, c’est dur à gérer. J’essaie d’inculquer le respect. Pour dédramatiser, je leur dis que moi aussi je suis né à Moroni, mes parents sont de Mayotte mais je suis né là-bas. Quand je dis ça, j’en vois qui sourient, ils sont soulagés, ils se disent : « Toi aussi t’es de Moroni ! » Ils ne se sentent plus seuls. » Ces réactions d’écoliers ne font que reproduire le schéma social en vigueur. « Un Mahorais peut épouser une Anjouanaise, mais après il peut être pris en train de critiquer les Anjouanais et d’insulter les Anjouanais », continuait l’enseignant. « Le fait même d’avoir ce morceau de papier français nous fait tout rejeter. On va jusqu’à se renier pour un papier. Mais on peut très bien rester français tout en leur tendant la main ! »

Ce rejet identitaire est d’autant plus frappant que l’intégration des Mahorais dans la République française met de facto tous ceux qui vivent à Mayotte sans posséder la nationalité française hors du champ de la légalité. La juxtaposition du droit français au droit coutumier pousse ainsi dans la clandestinité des dizaines de milliers de Comoriens qui, bien que se soumettant aux mêmes lois traditionnelles que les Mahorais, n’existent plus aux yeux de l’administration. « Avec l’intégration de la spécificité mahoraise au Code civil, une ligne relativement claire a été tracée : l’ensemble de la population mahoraise française est appelée à être régie selon les règles métropolitaines et les particularismes locaux les plus incompatibles avec le droit français (polygamie, répudiation, règles de transmission du nom et du patrimoine…) sont voués à disparaître tandis que la justice des cadis (juges religieux) doit s’effacer.

Dans une île où plus de la moitié des mariages sont célébrés hors de la présence d’un officier de l’état civil et où, ces dernières années, une commission dut siéger pour doter d’un nom patronymique l’ensemble des personnes dont le statut person nel relevait du droit local, c’est ainsi tout un pan de l’histoire nationale et coloniale qui est revisité. […] Comme sous l’Empire colonial, l’accès à une pleine citoyenneté politique et sociale ne passe donc pas seulement par la nationalité, mais aussi par l’abandon d’un statut personnel ancestral. Surtout, cet impérialisme juridique contribue à fragmenter plus encore la société entre Mahorais de droit français et Comoriens des autres îles, dits « étrangers » : seules les personnes « d’origine mahoraise » peuvent prétendre opter pour le droit français (une constance coloniale veut que, sauf exception, la voix du sol soit moins forte que celle du sang…), les autres tombant de fait dans la clandestinité juridique, quand bien même leurs unions et filiations étaient reconnues par le droit coutumier. »

Cependant, les Mahorais, dans leur volonté d’être Français et de se plier aux règles de la métropole, n’en restent pas moins comoriens dans l’âme. La vitrine assimilationniste cache ainsi l’arrière-boutique qui, elle, reste comorienne. Combien de Mahorais, ne pouvant plus être, selon la loi, polygames, continuent de se marier devant le cadi avec une deuxième voire une troisième femme, souvent non française, afin de se plier aux règles sociales en vigueur depuis des siècles ? Combien continuent d’héberger des frères, des soeurs ou des cousins sans-papiers, malgré la répression accrue depuis septembre 2006 contre le travail clandestin ?

Si « Mayotte est ainsi un des laboratoires outre-mer de l’abaissement des droits des étrangers », l’île est également devenue le théâtre contemporain de l’acculturation d’une partie de la population tandis que l’autre partie conserve ses propres codes hérités des siècles précédents. Cette dislocation est d’autant plus sensible qu’elle se fait au sein même des familles. Et à leur détriment.

Par Rémi Carayol, journaliste à Kashkazi, mensuel de l’archipel des Comores, pour Plein Droit

Lire aussi : Mayotte-Comores : le droit du sol de nouveau remis en cause