Samedi, 9 septembre 2023. La nouvelle, comme une onde de choc, se propage aux quatre coins de la planète. La terre natale, encore une fois, frappée par une tremblement de terre. Comment dire l’ébranlement ? La nature n’a pas de compte à rendre. Elle est imprévisibilité, imprédictibilité, fatalité. La nature n’a d’autre moralité que sa propre nécessité. Ni sacrifice, ni maléfice.

Livre de chevet, Crainte et tremblement de Soren Kierkegaard. « Qui peut parler d’Abraham ? Les grandes choses ne peuvent jamais nuire quand elles s’envisagent dans leur sublimité. Elles sont comme une épée à deux tranchants, qui tue et qui sauve. L’amour trouve ses prêtres chez les poètes. La théologie se tient fardée à la fenêtre. Quand je me mets à réfléchir sur Abraham, je suis comme anéanti. A chaque instant, mes yeux tombent sur son paradoxe inouï. J’a vu de mes yeux des choses terribles. Je n’ai pas reculé d’effroi. Mais, je sais bien que mon courage n’est pas la témérité de la foi. Je ne peux fermer les yeux et me jeter tête baissée dans l’absurde». Sacrifice d’Abraham. Fin du monde. Apocalypse de Jean. L’agneau ouvre les sept sceaux. « Il advint un grand séisme. Le soleil noir comme sac en écrin. La lune rouge sang. Les étoiles en chute libre. Le ciel écarté comme un livre ouvert ».

Les images se diffusent partout, massivement, dans une confusion lamentable. Les informations crédibles se distillent au compte-gouttes. Amizmiz, contreforts de l’Atlas, vingt-mille habitants. Mille trois cents morts, bilan provisoire. Cultures en terrasses. Les riches vergers de noisetiers, de grenadiers, d’oliviers, derniers refuges des survivants. Le village de Tafoughalt, trois mille habitants, cascades spectaculaires, entièrement rasé. A Imgdal, six mille habitants, tous les bâtiments réduits en gravois. Dans des dizaines de douars pulvérisés, comme Tikht, l’herbe repoussera, les humains ne reviendront pas.

Resteront leurs cimetières. A Marrakech, le mellah et sa synagogue à peine réhabilités, abîmés. Les corbeaux immobiliers se frottent les ailes. Des milliers de familles dorment dans la rue. Le minaret de la mosquée Kharbouch, place Djemaa El-Fna, en déblais. La Koutoubia, du haut de ses quatre-vingts mètres et de ses huit-cents ans, contemple le triste spectacle. La médiasphère planétaire, française en première ligne, ne déroule, heure après heure, que la comptabilité macabre des disparus. Des envoyés spéciaux se dépêchent sur le terrain du malheur. Course obscène au sensationnel. Des correspondances dévalorisantes. Des chroniques avilissantes. L’esprit colonial de retour dans toute son horreur. Tout se montre dans une monstrueuse indécence. Les images ne parlent pas d’elles-mêmes. Les images sont falsifiables, manipulables..

A deux heures de route de Marrakech, sur la route de Taroudant, la mosquée de Tinmel, douzième siècle. Tinmel, mémoire originelle des almohades, amazighs montagnards des Masmouda, vaut un arrêt, un bivouac, une médiation. Tinmel, berceau de l’une des plus éblouissantes civilisations méditerranéennes, inspirée par un prédicateur de génie, unificateur des tribus et des doctrines, purificateur des mœurs, fondamentaliste aurait-on dit aujourd’hui, Mohammed Ibn Toumert. Tinmel, en quelques secondes, n’est plus qu’amoncellement de pierres et de poussières, une sépulture de pèlerins surpris dans leur sommeil.

Une culture foisonnante, séculaire, enfantée par la rigueur, épanouie par le livre et l’épée. Le géographe, botaniste, médecin Al Idrissi (vers 1100-vers 1175) décrit le site imprenable : « Le seul sentier qui conduit à Tinmel est étroit, escarpé, semblable à une échelle. Une bête de somme ne saurait y monter qu’avec beaucoup de peine ». « On ne peut arriver à Tinmel, au lieu de repos des saints, que par une route formée de taillons de bois, qui ne laissent que des ravins vertigineux quand on les retire » (Ahmed ibn Khaled Naciri Slaoui (1835-1897), Kitab al-Istiqsa li Akhbar Doual al-Maghreb al-Aqsa, Le Livre de la recherche approfondie des dynasties du Maghreb extrême, traduction française par les Archives Marocaines entre 1906 et 1936). Ces régions inatteignables, périodiquement ébranlées par les respirations telluriennes, gardent, quoi qu’il arrive, leur majesté naturelle. « La vallée de Nfis entaille profondément le Haut Atlas. Canyon autant que vallée, étroit couloir tortueux enserré entre des pentes abruptes. Chaque berge est une muraille continue. Ce couloir formidable se poursuit, pendant des dizaines de kilomètres, entre des pentes toujours plus hautes. Tout au fond coule un torrent d’eaux claires. En hiver et au printemps, le fond de la vallée est totalement impraticable. Il ne reste plus alors qu’un chemin diabolique » (Henri Basset (1892-1926) et Henri Terrasse (1895-1971), Sanctuaires et forteresses almohades, 1932, réédition Maisonneuve & Larose, 2001). « Partout où le fond s’élargit juste assez pour laisser une étroite bande de terre, les montagnards s’installent. Ils tirent partie de ces quelques arpents cultivables ave une merveilleuse industrie. Ils les augmentent en créant de leurs mains des terrasses soutenues par des murs de pierres sèches. Ils les irriguent soigneusement. Ils les transforment en jardins. Ils les plantent de légumes, d’amandiers, de noyers » (Évariste Lévi-Provençal, 1928). La mosquée de Tinmel, contemporaine de la basilique de Saint-Denis se caractérise par ses entrelacs géométriques, ses stalactites, alvéoles en nids d’abeilles, muqarnas. La mosquée, en phase finale de restauration après avoir été délaissée pendant des siècles, n’est plus qu’un amas de pierres. Dans les villages millénaires du Haut Atlas, des architectures immémoriales, des techniques antiques disparaissent irréparablement. Les dépositaires de savoirs vernaculaires, foudroyés, ne pourront plus transmettre aux jeunes ingénieurs leurs connaissances uniques.

Les marocains, sont familiers des puissances telluriques, façonneuses, depuis des millions d’années, de leurs merveilleuses montagnes. Les marocains n’oublient pas le séisme d’Al Hoceima, le 24 février 2004, d’une magnitude de 6,3 sur l’échelle de Richer, et ses 628 morts, le martyre d’Imzouren, quarante-cinq mille habitants, de la tribu Aït Ouriaghel, de la commune rurale Aït Kmra, sept mille habitants. Les marocains n’oublient pas le tremblement de terre du 28 février 1969 d’intensité 7,8 sur l’échelle de Richter, ravageant le Portugal, l’Andalousie et le Maroc, ressenti jusqu’aux Îles Canaries au Sud et Bordeaux au Nord. Les marocains n’oublient pas Agadir.

Agadir. Lundi, 29 février 1960, 23 h 40. Secousse d’une magnitude de 5,7 sur l’échelle de Richter. « La secousse tellurique s’est accompagnée d’un grondement terrifiant. Avant même que la population, surprise dans son premier sommeil, ait eu le temps de réagir, les rues étaient plongées dans une obscurité presque totale. Des immeubles se lézardaient et s’effondraient lentement. Les installations ultramodernes du port ont été gravement endommagées. La grande jetée serait en partie détruite. Entre le port et la ville moderne, le quartier du Talborjt, aux rues étroites, construit en matériaux tendres, est presque totalement détruit. Les immeubles du quartier européen de construction moderne semblent avoir mieux résisté, bien que la secousse y ait été beaucoup plus violente. Mais au centre du quartier, le long des avenues effondrées, des immeubles modernes tels l’hôtel Saada, la gendarmerie et la chambre de commerce se sont comme écrasés sur eux-mêmes. Des hauteurs de la vieille Kasbah fortifiée, qui domine la ville, des pans entiers de la colline ont glissé vers la mer, entraînant la route avec eux » (Le Monde, 2 mars 1960).

Remontée des siècles. Le séisme de Lisbonne du samedi 1er novembre 1755 reste le plus tragique. Les sismologues estiment sa magnitude entre 8,5 et 9. Un tremblement d’une telle puissance ne se reproduit qu’une fois tous les deux mille ans. 10 000 marocains perdent la vie. Tanger, Assilah, Larache, Maamora, Rabat, Salé, Mazagan, Anfa, Safi, Essaouira, Agadir, Fès, Meknès subissent des destructions massives. L’historien Mohammed Ibn al-Tayyib Al-Qadiri (1712-1773), témoin oculaire du séisme dans la ville de Fès, rapporte, dans son livre Nachr al-mathani li-ahl al-qarn al-ḥadi : «Samedi 6 moharrem 1169 de l’Hégire, à l’aube, un bruit terrifiant, semblable au fracas des meules de moulin, nous réveille. La terre tremble violemment pendant cinq minutes. Des eaux, venant de toutes parts, inondent les maisons. Des murs se fissurent. Des plafonds tombent. Les commerçants abandonnent leurs magasins. Les ateliers se désertent. Les souks se vident. Les montagnes environnantes se disloquent. A Sidi Bouchta, dans l’Ouergha, un rocher se détache, écrase une maison, tue tous ses occupants… Nous avons reçu des nouvelles de Salé. La mer s’est retirée très loin. Les riverains sont sortis pour contempler le spectacle. Puis les flots sont revenus avec force et se sont avancés d’une massâfa (cinq à six kilomètres) à l’intérieur des terres. De nombreuses personnes sont mortes. Une caravane se rendant à Marrakech s’est tout entière noyée ». Une réplique, survenue dix-huit jours plus tard a ravagé Fès et Meknès. La ville romaine de Volubilis a subi des dégâts irrémédiables.

Voltaire évoque le tremblement de terre de Lisbonne dans Candide, 1761. « A peine ont-ils mis le pied dans la ville, qu’ils sentent la terre trembler sous leurs pas. La mer s’élève en bouillonnant dans le port, brise les vaisseaux à l’ancre. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques. Les maisons s’écroulent. Les toits se renversent. Les fondations se dispersent. « Voici le dernier jour du monde » s’écrie Candide. Après le tremblement de terre, les sages du pays n’ont pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir la ruine totale que de donner au peuple un bel autodafé. Il est décidé par l’université de Coïmbre que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu, en grande cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler ».

Le séisme de 1755 provoque des débats passionnés. Des justifications dialectiques de la contradiction entre l’existence du mal sur terre et la bonté céleste se développent. La responsabilité divine est mise hors cause. « Mais, enfin, toutes ces tentatives de raison ne servent qu’à faire concevoir qu’il y a mille moyens de justifier la conduite de Dieu. Tous les inconvénients que nous voyons, toutes les objections que nous essuyons, toutes les difficultés qu’on se peut faire n’empêchent pas qu’on ne doive croire raisonnablement, quand on ne le saurait démonstrativement, qu’il n’y a rien de si élevé que la sagesse de Dieu, rien de si juste que ses jugements, rien de si pur que sa sainteté, rien de plus immense que sa bonté » (Gottfried Wilhem Leibniz, Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal, 1710, traduction française Garnier Flammarion, 1969). Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde dans l’imperfection ? Parce qu’il a voulu les êtres humains libres, susceptibles d’œuvrer à son amélioration. Et pourquoi leur laisse-t-il la possibilité de contribuer à sa dégradation ? Les théologiens répondent que le mal est toujours un moindre mal en vue d’un mieux. Dieu est disculpé dans tous les cas. Inutile de se perdre dans le scepticisme. Les mystères métaphysiques resteront toujours impénétrables.

Le sublime, du latin sublimis, désigne ce qui s’élève, ce qui se tient suspendu dans les airs. Une qualité esthétique, d’une extrême amplitude, qui transcende le beau, qui force la crainte et le respect. Le tremblement de terre est intuitivement vécu comme un phénomène sublime, autrement dit comme une manifestation extraordinaire, impensable, inconcevable, inexplicable, ineffable. Le séisme relève de l’incommensurable, de l’indénombrable, de l’insondable, de l’inexprimable. Il dépasse les capacités humaines de conceptualisation et de représentation. «Tout ce qui est propre à exciter les idées de la douleur et du danger, tout ce qui est, en quelque sorte, terrible, est source du sublime, c’est-à-dire capable de susciter la plus forte émotion que l’âme puisse ressentir » (Edmund Burke, Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, 1757, traduction française éditions Vrin, 1990).

Nous allumons une bougie blanche. Elisabeth improvise une installation. Une lampe de sel. Des statuettes de bronze. Un soufi en posture dévotive. Deux lévriers du désert. Un voilier. La veillée commence. Je cherche dans la bibliothèque l’édition originale d’Agadir de Mohammed Khair-Eddine. La Flamme d’une chandelle de Gaston Bachelard me tombe dans les mains. « La flamme appelle le veilleur à lever les yeux de son ouvrage, à quitter le temps des tâches, le temps de la lecture, le temps de la pensée. Dans la flamme, même le temps se met à veiller. Le veilleur devant la flamme ne lit plus. Il pense à la vie. Il pense à la mort. La flamme est vaillante et précaire. Cette lumière, un souffle l’anéantit, une étincelle la rallume. La chandelle qui s’éteint est un soleil qui meurt. La flamme meurt en s’endormant » (Gaston Bachelard, La Flamme d’une chandelle, éditions Presses Universitaires de France, 1961).

Agadir. La stupeur

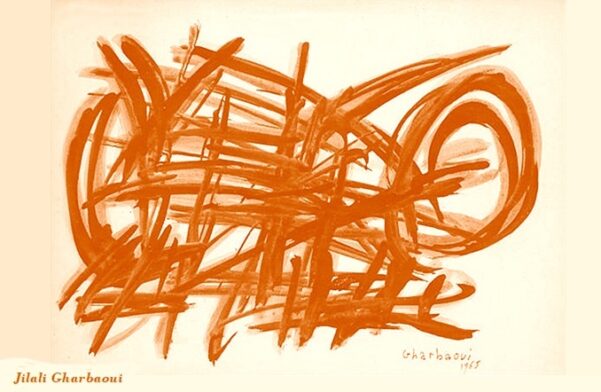

L’abasourdissement. Comme une litanie. Comme une obsession. Comme une supplique talismanique. La voix de Mohammed Khaïr-Eddine retentit encore. Qu’on le relise, Agadir, éditions du Seuil, 1967. L’auteur, enquêteur de la sécurité sociale pendant deux années entières, écrit d’expérience. Il crie. Il vocifère. Il invective les décombres. La détresse des survivants éprouvée dans les trippes. Agadir, je m’en souviens. Nous sommes à Casablanca. Je suis encore un enfant. Les nuits blanches s’enchaînent. La population aux aguets du moindre bruit, de la moindre rumeur. Samedi 8 septembre 2023, l’apocalypse d’Al Haouz ravive le traumatisme. L’écriture explose comme étoile filante. Quand les éléments se révoltent que peut la langue, savante ou profane ? Le salut impossible. J’ai connu Mohammed Khair-Eddine à Paris, dans ses années de prospérité littéraire et de désespérance existentielle. Arthur Schopenhauer, Soren Kierkegaard, Franz Kafka, passions philosophiques communes. Conversations parfois orageuses. Fraternité certaine. Je l’ai vu se promener pendant plusieurs semaines avec Ulysse de James Joyce sous le bras. Il me dit : « J’en suis à la troisième lecture. Je me perds dans ses ruines. Je découvre un trésor sous chaque pierre ». Des trésors et des squelettes, jamais inhumés, jamais exhumés. Je me rappelle sa fierté d’avoir été signé un texte dans la revue Les Temps Modernes de Jean-Paul Sartre en Janvier 1967. Une reconnaissance parafoudre. J’ai toujours pensé à Mohammed Khaïr-Eddine et Jilali Gharbaoui comme deux destinées jumelles. Tous deux disparus dans la force de l’âge. Le poète, poursuivi par les fantômes agadiriens, aurait bien voulu, comme l’artiste peintre, se claquemurer dans une cambuse de Chellah, s’entretenir sans fin avec les ubiquités inextinguibles, boire une lampée d’eau dans la source d’Ain Mdafa.

L’appel à la prière, jusqu’’aux sables incandescents, s’élance aujourd’hui de Chellah. Chellah, cité close et tranquille, havre de paix, refuge des cigognes, garde vibrantes les pierres phéniciennes, carthaginoises, romaines, ifrénides, mérinides. Agadir. Effondrement totale. Engloutissement. Anéantissement. Extinction. Disparition. Les mots eux-mêmes ne sont que des plâtras. Comment reconstruire sur les débris d’une ville morte ? Seuls les conteurs fous, les derviches errants conservent la mémoire. Une mémoire insoutenable. L’écriture, pétrification fatale. L’amazighité, citadelle de résistance. Les mythologies des origines s’entrecroisent. Les ophidiens, terrés dans les montagnes, témoignent au-delà des parodies historiques. Cauchemar prémonitoire.

La Kahina s’invite comme une héroïne de film, amazone altière, guerrière intrépide, cavalière endiablée dans les forêts de chênes-lièges. Dans la ville reconquise, frappée par le séisme, elle ne retrouve que des décombres. Le pays le plus beau se désagrège. La légende va et vient par vagues évanescentes. La terre brulée, la nature s’en charge. Agadir, sous la plume du poète n’est qu’un éclat de littérature. Agadir n’est qu’un phantasme autobiographique. Que puis-je dans ma résidence parisienne, à des milliers de kilomètres ? Les sources se tarissent. Les pierres s’embrasent. Une lueur lointaine. La flamme d’une chandelle.

Mustapha Saha, sociologue, écrivain, artiste peintre, cofondateur du Mouvement du 22 Mars et figure nanterroise de Mai 68. Sociologue-conseiller au Palais de l’Elysée pendant la présidence de François Hollande. Livres récents : Haïm Zafrani Penseur de la diversité (éditions Hémisphères/éditions Maisonneuve & Larose, Paris), « Le Calligraphe des sables » (éditions Orion, Casablanca).