Les Marocains font de moins en moins confiance aux médias nationaux, préférant se tourner vers les réseaux sociaux, les chaînes YouTube indépendantes et les médias étrangers pour s’informer. C’est la conclusion d’un récent rapport du Reuters Institute for the Study of Journalism, piloté par l’Université d’Oxford.

Une confiance déclinante dans les médias nationaux

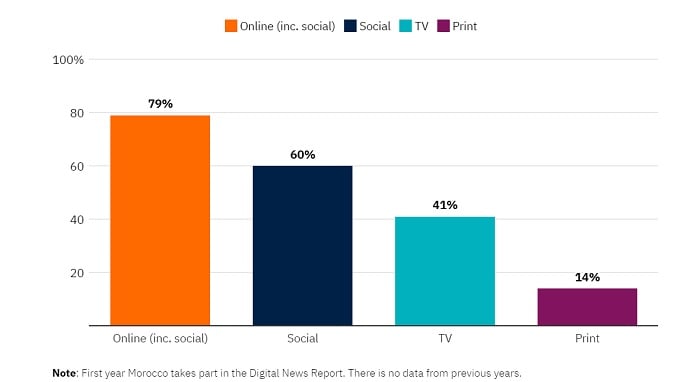

Le rapport, émanant d’un think tank de l’université d’Oxford créé par la fondation Thomson Reuters, souligne une tendance marquée vers la consommation d’informations via des plateformes numériques. Les Marocains utilisent principalement les réseaux sociaux pour s’informer, avec 51 % des utilisateurs de Facebook et 50 % des utilisateurs de YouTube suivant les actualités sur ces plateformes. Cette dépendance croissante aux médias sociaux s’explique par le faible niveau de confiance accordé aux médias traditionnels, souvent perçus comme étant sous l’influence directe du gouvernement et de la monarchie.

Bien que la constitution marocaine garantisse la liberté d’expression et interdise la censure, la réalité est plus nuancée. Les journalistes critiques envers l’administration centrale sont fréquemment harcelés ou soumis à des poursuites pénales. Le rapport indique que les médias marocains ne peuvent pas librement s’exprimer sur des sujets sensibles comme la monarchie, l’armée, les services de renseignement ou la question du Sahara occidental.

Un climat de répression persistant

Selon le rapport, « un récent document publié par Reporters sans frontières souligne le manque de garanties juridiques concernant la liberté d’expression, un faible niveau d’indépendance de la justice et le harcèlement de journalistes indépendants« . Ces journalistes sont souvent détenus de manière prolongée et arbitraire avant d’être jugés. Parmi les méthodes employées contre les journalistes figurent des affaires de mœurs montées de toutes pièces ou des accusations d’espionnage, comme l’ont vécu Omar Radi, Taoufik Bouachrine et Soulaimane Raissouni.

En dépit de l’adoption d’un code de la presse en 2016, les autorités marocaines continuent de poursuivre les journalistes en vertu du code pénal pour des faits sans lien avec leurs écrits professionnels. Ce cadre répressif a poussé de nombreux Marocains à chercher d’autres moyens de s’informer, se tournant ainsi vers les réseaux sociaux et les médias étrangers. Cette évolution expose la population à des risques accrus de désinformation, note le rapport.

Avec une scène médiatique traditionnelle considérée comme fragile et une politique de musèlement des médias, les Marocains se retrouvent à privilégier les plateformes en ligne et les chaînes YouTube animées par des journalistes indépendants. Ce recours massif aux réseaux sociaux illustre non seulement un manque de confiance dans les médias locaux mais aussi une recherche de liberté d’information que les structures traditionnelles ne semblent plus offrir.

Historique de la liberté des médias au Maroc

Depuis l’indépendance du Maroc en 1956, le paysage médiatique a été dominé par l’État, avec une forte censure sur les sujets sensibles. Le code de la presse de 2016 a tenté d’introduire des réformes, mais les journalistes continuent de faire face à des pressions importantes. Les nouvelles technologies et l’accès croissant à Internet ont permis aux Marocains de diversifier leurs sources d’information, malgré les restrictions continues sur la presse.

Pour consulter le rapport complet et obtenir plus d’informations, vous pouvez visiter le site du Reuters Institute. Sur l’Afrique, la même étude a été réalisée sur le Kenya, le Nigeria et l’Afrique du Sud.