Les pays du nord de l’Afrique, notamment l’Égypte, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, figurent parmi les plus grands importateurs de blé au monde. Cette dépendance croissante est due à une production nationale insuffisante, une croissance démographique rapide et une urbanisation accrue. Dans un contexte politique en évolution, le poids de ces importations peut devenir problématique.

Production en baisse et contexte mondial

À l’échelle mondiale, la production de blé devrait stagner en 2024, avec une légère baisse de 0,1 %, pour s’établir à 787 millions de tonnes. Cette stagnation résulte de baisses de récoltes dans plusieurs pays, notamment l’Union européenne, l’Ukraine, la Turquie, le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord. Depuis le début de l’invasion russe, la baisse importante de la production ukrainienne, premier exportateur vers le Maghreb, oblige les pays à trouver de nouvelles sources d’approvisionnement.

Le Maroc : pays le plus impacté au Maghreb

En raison de la forte sécheresse qui a touché le nord de l’Afrique, la production marocaine de blé devrait chuter de près de 40 % en 2024 par rapport à l’année précédente, atteignant environ 2,5 millions de tonnes, selon la FAO. La FAO souligne que les déficits pluviométriques et les températures élevées ont gravement affecté les cultures de blé en Afrique du Nord. En Algérie, la production devrait cependant rester stable grâce à une meilleure gestion hydraulique, tandis qu’une légère hausse est attendue en Tunisie, moins touchée par la sécheresse. En Égypte, la récolte, moins dépendante des pluies grâce au Nil, devrait rester proche du niveau de l’année dernière. L’Égypte reste cependant le premier importateur mondial de blé.

Conséquences et stratégies

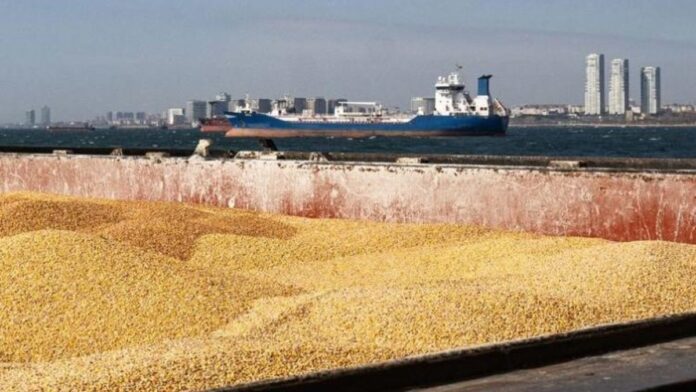

La forte dépendance aux importations de blé, combinée à la baisse de la production nationale et aux conditions mondiales, a des répercussions majeures sur la sécurité alimentaire et les économies de ces pays. La hausse des prix du blé sur le marché international affecte sévèrement les budgets des ménages, avec des conséquences importantes sur les populations les plus pauvres. Les perturbations de l’approvisionnement, causées par des conflits, comme le blocus de la Mer Noire, et des conditions météorologiques extrêmes, posent également des risques importants.

Pour faire face à ces défis, les pays du nord de l’Afrique investissent dans l’amélioration des techniques agricoles, le développement de l’irrigation et l’augmentation des terres arables pour accroître la production nationale. Ils cherchent également à diversifier leurs sources d’approvisionnement en explorant de nouveaux pays producteurs, et améliorent le stockage et la gestion des stocks pour réduire les pertes et renforcer la sécurité alimentaire. Ces pays encouragent également la consommation de céréales locales alternatives au blé, telles que le sorgho et le mil, pour réduire leur dépendance aux importations. Le changement climatique représente une menace supplémentaire, avec des sécheresses et des vagues de chaleur plus fréquentes, compromettant davantage la production de blé dans la région.

Concessions diplomatiques

La guerre en Ukraine a un impact significatif sur le marché mondial du blé, entraînant des hausses de prix et des perturbations d’approvisionnement qui affectent négativement les pays du nord de l’Afrique. Ainsi, la Russie est devenue la première source d’approvisionnement en blé du Maroc au mois d’avril, devançant la France et l’Allemagne. Une position qui pourrait être compliquée à terme pour le roi Mohammed VI, car il est probable que le blé soit en réalité du blé provenant des territoires ukrainiens sous contrôle de l’armée russe, et donc normalement soumis à un blocus occidental.