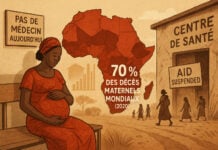

Les mutilations génitales féminines (MGF) demeurent une réalité tragique en Afrique de l’Ouest, malgré leur interdiction dans plusieurs pays. À travers le témoignage poignant de Fatoumata Diallo révélé par Amnesty International, militante sénégalaise, se dessine le portrait d’une lutte acharnée contre une pratique qui touche encore des millions de femmes et de filles dans la région.

L’excision reste une pratique profondément ancrée dans certaines régions d’Afrique de l’Ouest. C’est pourquoi elle continue de menacer la santé et les droits fondamentaux de millions de femmes et de filles. Le témoignage de Fatoumata Diallo au Sénégal illustre la complexité de ce combat.

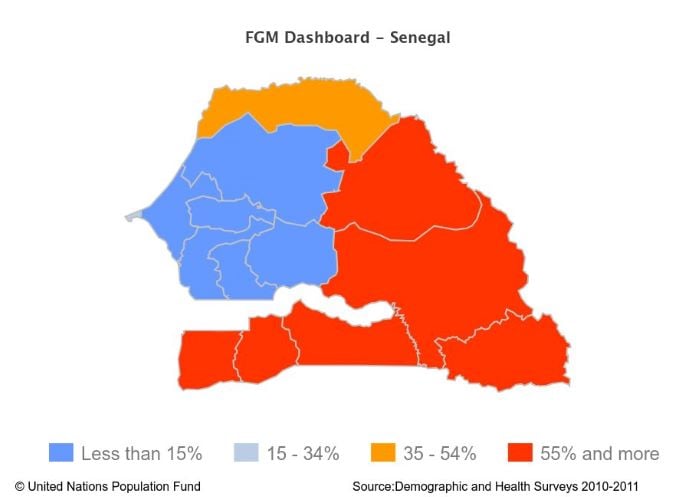

« J’ai été excisée à l’âge de 10 ans. Maintenant je milite contre les mutilations génitales féminines au Sénégal », témoigne Fatoumata, dont l’histoire personnelle reflète celle de nombreuses femmes dans la région. La prévalence alarmante dans la région de Tambacounda, où 85% des femmes et des filles sont touchées, souligne l’ampleur du défi.

Les Obstacles à l’éradication

La persistance de l’excision s’explique par plusieurs facteurs interconnectés. Tout d’abord, le poids des traditions et des croyances culturelles reste prépondérant. Malgré l’existence de lois interdisant cette pratique dans plusieurs pays (Sénégal depuis 1999, Burkina Faso depuis 1996), leur application se heurte à des résistances communautaires fortes.

Comme le démontre l’expérience de Fatoumata, « J’ai ressenti des douleurs atroces et j’ai été en état de choc pendant plusieurs jours » les conséquences de l’excision sont dramatiques, tant sur le plan physique que psychologique, avec des complications pouvant aller jusqu’à la mort.

L’approche de la lutte contre l’excision en Afrique de l’Ouest s’articule autour de plusieurs axes. La sensibilisation communautaire constitue le premier pilier, comme l’illustre Fatoumata : « Quand j’apprends qu’une petite fille est née, je me rends dans la famille pour leur dire qu’il ne faut pas la faire mutiler. Je leur dis que s’ils le font, j’irai les dénoncer. »

L’utilisation des médias locaux, comme la radio communautaire de Koussanar, permet de toucher un public plus large. Le dialogue avec les leaders religieux et les professionnels de santé constitue également un levier important pour faire évoluer les mentalités.

Les programmes d’organisations comme Amnesty International, actifs depuis 2017 au Burkina Faso, au Sénégal et en Sierra Leone, apportent un soutien crucial en termes d’éducation aux droits humains et de ressources.

Un espoir pour l’avenir

Malgré les obstacles, des progrès sont visibles. Comme l’affirme Fatoumata : « Certains sont pour, d’autres contre. Cela ne m’empêche pas de continuer. J’ai sauvé beaucoup de jeunes filles. Je sais que ce que je fais, c’est bien. » Son combat illustre comment l’engagement personnel, soutenu par des actions collectives et institutionnelles, peut contribuer à l’éradication progressive de cette pratique néfaste.