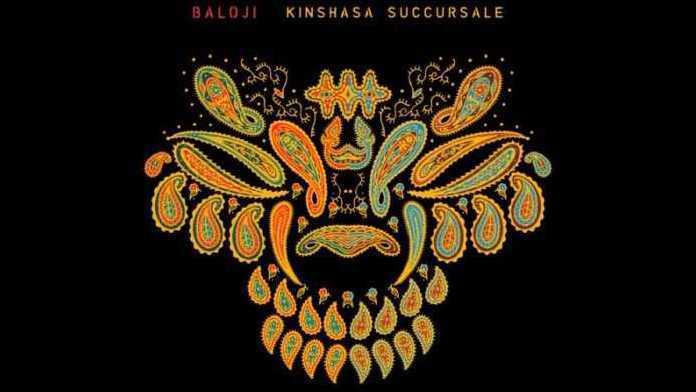

Après trois albums au sein du groupe Starflam dont Survivant sacré disque de platine en Belgique, rappeur congolais résident en Belgique, Baloji entame une carrière solo avec un premier album Hôtel Impala (sorti en 2008). Il revient aujourd’hui avec Kinshasa Succursale (sorti en septembre 2010), relecture de 5 titres d’Hôtel Impala et de 6 nouveaux titres enregistrés à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC). Pour Afrik.com, il se livre et revient sur son dernier album.

La banane d’Elvis pour un twist congolais. Avec son look vintage, Baloji à l’air scotché dans les sixties. Né en 1978 au Congo, il grandit en Belgique, où il arrive dès l’âge de trois ans, dans la famille de son père. A Ostende, il s’éprend du rap, se distinguant sous le nom d’MC Balo au sein de Starflam, un groupe créé en 1996 et dans lequel il restera jusqu’en 2004. S’écartant un temps de la scène musicale, le rappeur revient en 2008 avec un projet solo, Hotel Impala.

Son dernier album, Kinshasa Succursale, sorti en septembre dernier, devait être une relecture de son premier opus. Mais les aléas de sa conception en ont fait un projet à part entière, qui se démarque complètement de son premier opus. Une véritable aventure musicale, autoproduite et enregistrée en six jours dans un studio mobile avec des musiciens du chaudron local (des rappeurs, des chorales, des joueurs de balafon et autres instruments traditionnels), qui a finalement vu le jour grâce à son abnégation. Multiculturel assumé, Baloji mélange la culture congolaise et africaine avec la black music urbaine et occidentale qui porte des textes à la fois personnels, matures et modernes. Rencontre avec un artiste ancré dans les réalités de son époque.

Afrik.com : Khinshasa Succurcale, votre second opus, est un album un peu particulier. Quelle est l’histoire de ce projet ?

Baloji : L’album a été enregistré en novembre 2008, soit sept mois après Hotel Impala. L’idée initiale était de le faire sortir très vite après le premier. J’ai voulu m’essayer à un nouveau répertoire en travaillant ce côté afro, en amenant des musiques urbaines sur le continent africain. Mais les maisons de disques n’y ont pas cru. Elles n’ont pas adhéré à un projet qu’elles trouvaient communautaire. Elles auraient préféré que je reste bien-pensant. Mais je ne pouvais pas lâcher ce projet, les musiciens avec qui j’avais bossé. Alors j’ai cherché des financements, j’ai tout improvisé. Ca a pris plus de temps que prévu mais j’y suis arrivé. On a fait l’album en autoproduction, en mode system D. On a enregistré dans l’urgence, en six jours. La façon de travailler a été différente. C’était une autre façon de voir et de faire de la musique. La concrétisation m’a tellement marquée que j’ai composé un groupe avec les musiciens qui ont participé à l’album.

Afrik.com : La politique est très présente dans vos propos, notamment dans Ca ne vous rendra pas le Congo, et Le jour d’après. D’une manière engagée mais toujours sur un ton juste. Comment vous êtes-vous construit politiquement ?

Baloji : Je suis d’une génération arrivée tôt en Europe. J’ai tout de suite baigné dans l’actualité politique. Le débat Chirac-Mitterrand (1988), par exemple, m’a beaucoup marqué. Le sens de la répartie et de l’argumentation est quelque chose que j’ai vite cherché à développer. Je cherche toujours à sortir des schémas manichéens. Et en Afrique, la situation est tellement complexe que l’on ne peut pas l’être. Il y a tellement d’enjeux qu’on se doit d’avoir une réflexion profonde. On peut par exemple se demander si le Congo a réellement obtenu son indépendance. Mais, même si le constat est dramatique, il faut savoir relativiser les choses : c’est une très jeune démocratie et un pays en mouvement. Il est important de le garder en tête. On connaît les dégâts de la colonisation mais c’est primordial d’aller de l’avant.

Afrik.com : Quel regard portez-vous sur la scène musicale congolaise ?

Baloji : Elle souffre d’un véritable embargo musical : quelques genres – Ndombolo, Coupé décalé – la dominent, laissant très peu d’alternatives et de moyens de diffusions. Un groupe comme Staff Benda Bilili est une exception finalement assez peu connue en RDC. La musique congolaise a globalement du mal à exister : dix groupes ont un monopole et gagnent énormément d’argent. Ils sont les seuls exemples de réussite musicale et font rêver une grande partie de la population. Un genre comme le rap, par exemple, n’a pas de réseau de diffusion pour d’exister. Pourtant, il y a à Kinshasa, une dynamique, une énergie, et une envie de faire de la musique. Là-bas, les musiciens répètent deux fois par jour, même sans concert prévu.

Afrik.com : Kinshasa semble vous avoir marqué…

Baloji : Enormément. Kinshasa est une ville unique, bouillante et bruyante. Un mélange de chaos et de dynamisme. Pour moi, c’est le New York africain.

Afrik.com : Aussi bien dans vos clips vidéo, que dans la construction de votre personnage musical, un sens aigu de l’esthétisme saute aux yeux. D’où vient-il?

Baloji : Je suis très sensible à l’image. Pour moi, c’est l’extension de la musique. Je suis un metteur en son et en scène. Je suis un très grand cinéphile. J’ai aussi une passion pour l’album en tant qu’objet à part entière. Mais je ne pense pas avoir créé un personnage. Je joue sur plusieurs tableaux, c’est un peu ma marque de fabrique, proche à la fois de Malik Sidibé et de Tom Ford.

Afrik.com : La thématique de l’identité, de sa construction est très présente dans vos textes. La cherchez-vous encore ?

Baloji : Je n’ai pas le sentiment de rechercher mon identité. Au contraire, je pense l’assumer. Comme ma fille, je suis métisse. Entre deux cultures, je fais partie de la génération des « traits-tirés » (le faire d’être tiraillés entre deux cultures, ndlr). C’est un statut que l’on doit assumer, mais qui est particulier. Les gens de la diaspora ont beaucoup de mal à retourner au pays. Là-bas, tu ne te sens pas tout à fait Congolais, ici, pas vraiment Belge. C’est un processus de construction d’une nouvelle identité dont il faut redéfinir les contours. Ce n’est pas un statut en tant que tel.