Ils avaient une vingtaine d’années quand, à l’approche des beaux jours, un événement a tout précipité. En août, ELLE revient sur ces moments où de simples trajectoires personnelles se mêlent, plus ou moins par hasard, au destin commun. Pour ce premier épisode, la «parenthèse enchantée» de Mai 68 racontée par deux étudiants engagés et un photographe de l’époque.

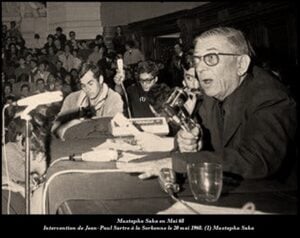

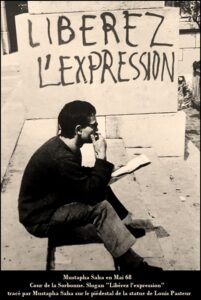

Avec le sociologue Mustapha Saha, la philosophe Martine Storti, le photographe Thierry Baïze. Reportage Louis Borel

Et soudain, tout le monde se parlait, sans barrière. Vous vous baladiez, vous alliez au café, vous discutiez, avec n’importe qui. De tout, de rien, du présent, de l’avenir. C’était Mai 68. «On vivait une parenthèse enchantée, l’équivalent du passage du noir et blanc à la couleur», se souvient Thierry Baïze, un photographe qui écumait les barricades à l’affût du meilleur plan. «Pour la première fois, on éprouvait une forme de bonheur public. On sortait des «eaux glacées du calcul égoïste», comme dit Marx. Ce soulèvement sortait la vie de l’ordinaire, il embellissait le monde», s’enthousiasme encore Martine Storti, qui étudiait la philosophie. «Une nouvelle manière de vivre se dessinait. Le sens de l’existence se façonnait spontanément dans l’interactivité, la créativité, la fraternité», se souvient Mustapha Saha, étudiant en sociologie à l’époque.

Mustapha Saha en sait quelque chose puisqu’il a participé, avec Daniel Cohn Bendit et Jean- Pierre Duteuil, aux prémices de ce qui deviendra Mai 68. À Nanterre, le jeune anarcho-marxiste n’en peut plus de ce système académique traditionnel, des relations verticales entre étudiants et corps enseignant. «Dans les couloirs, s’insurge-t-il, il suffisait de ne pas avoir sa cravate pour se faire traiter de beatnik, la pire des insultes dans la bouche des appariteurs. L’étouffoir dune société pyramidale, d’une université mandarinale». Il s’imprègne des deux cours emblématiques de son mentor, le philosophe et sociologue Henri Lefebvre, »Société et sexualité » et »La société bureaucratique de consommation dirigée », qui constituent, selon lui, une matrice théorique du mouvement : «Il y était déjà question de la révolution sexuelle, théorisée par Wilhelm Reich, et de la société de consommation comme facteur principal d’aliénation et de décervelage».

PAS QUESTION DE RESTER SPECTATEUR

Fin janvier 1968, Mustapha Saha compte parmi les étudiants qui forcent les portes verrouillées des bâtiments des filles. «Ces portes étaient cadenassées, électrifiées le soir, pour empêcher toute communication entre filles et garçons. La gestion de la cité universitaire se focalisait obsessionnellement sur la ségrégation sexuelle», précise-t-il. La police intervient pour la première fois dans la franchise de l’université. Elle se fait jeter dehors par les étudiants. Une visite du ministre de la Jeunesse et des Sports pour inaugurer la piscine est ressentie comme une provocation. Dix étudiants sont arrêtés pendant une manifestation contre la guerre au Vietnam. Grève des cours. Occupation des locaux. Réunions tous azimuts. Le 22 mars, 144 étudiants occupent la salle du conseil au sommet du bâtiment administratif de la Faculté de Nanterre. Ils passent la nuit à discuter des suites du mouvement. Les événements s’accélèrent.

Au même moment, Martine Storti, rare fille d’ouvrier à la Sorbonne passe son agrégation. Tandis que les rues de Paris remuent de l’agitation étudiante, pas question pour elle de rester spectatrice. Elle participe au comité de grève des étudiants en philosophie. «Nous nous demandions comment changer la société, comment transformer l’enseignement, comment affronter la tactique équivoque des syndicats», dit-elle.

Sa situation sociale rend Martine Storti on ne peut plus sensible aux enjeux de la lutte. Elle refuse les dogmes communistes et socialistes. Elle s’écarte des chapelles trotskistes et maoïstes. Elle voit dans le nouveau mouvement le premier acte de la révolution prolétarienne qu’elle attend. Son père, un fraiseur-outilleur italien émigré, fait grève dans son usine, pour la première fois.

FAIRE SAUTER LA CHAPE DE PLOMB TOUT EN ÉVITANT LA VIOLENCE

Il arrive que Thierry Baïze assiste aux assemblées générales, mais de loin : «Je n’y comprenais rien », admet-il. Le photographe, qui ne s’est jamais vraiment engagé, n’est nulle part aussi à l’aise que sur le terrain. Il a la chance d’habiter boulevard Saint-Germain. Pendant les manifestations, il observe, avance, s’écarte des autres reporters, cherche un point de vue original. Avec ses deux argentiques Canon et les recording films de chez Kodak, il fait des photos tard dans la nuit sans utiliser le flash.

Thierry Baïze est freelance, sans attache rédactionnelle, mais qu’importe. Il prend une image étonnante de multiples objets jonchant le sol, tombés des poches des manifestants après une charge de la police. Un jour, il se fait tabasser par les policiers. Fidèle à son tempérament nonchalant, il leur trouve des excuses, sans carte de presse, il est normal qu’ils l’aient pris pour un étudiant.

Thierry Baïze a beau ne pas se revendiquer militant, il se réjouit de cette rupture révolutionnaire. «Il fallait que la chape de plomb entretenue par de Gaulle saute un jour». Pour lui, la violence n’a pas sa place dans le mouvement. Mustapha Saha la condamne aussi, cette violence, sauf qu’il a sa théorie. Le sociologue soupçonne la police d’avoir introduit des agents particuliers, les Katangais notamment, des mercenaires de la guerre du Katanga, au Nigeria, pour semer la pagaille dans les manifestations.

Quant à Martine Storti, qui garde un souvenir précis de la Bourse en flammes le soir du 24 mai, sans doute la séquence la plus furieuse de Mai 68, elle estime que ce genre d’images ne doit pas ternir le reste. «La foule était joyeuse. Les rassemblements étaient festifs. Les gens discutaient d’une autre organisation sociale, d’une autre manière de vivre, plus digne, plus humaine. Il y avait ce début de conscience que notre modèle civilisationnel courait à sa perte».